写真五七五 6月例会

2019年6月7日 (参加13名)

第1部 学習会

- ◎俳句 講師 今井信一

「俳句の基礎知識と作句のコツ」、今回は「切れ・切れ字」について解説があった。(神野紗希著「作句の練習」から)

(1)切字とは「切れ」を生むために挿入される語

①切れ字:「や」「かな」「けり」「ぬ」「ぞ」「よ」「ず」…(例)さびしさを日々の命ぞ雁わたる (ぞは強調)

②名詞止め:名詞で止めて次へと意味が接続しない場合…(例)秋の風豆腐四角き味したり

③動詞・形容詞の終止形:句の途中で終止形が来た場合、意味の切れができる。

…(例)庭狭し石鹸玉割るための指 白日傘立てかけてあり大欅

(2)「切れ」の役割と効果

①句の言葉を印象深くする倒置法…(原句)氷のひかり引き継ぎてさくら咲く →(添削例)さくら咲く氷のひかり引き継ぎて

注:切れは意味を切断して一句に謎を作る装置です。読者を作品の世界に引き込み、積極的に読解させるため。

(3)代表的な切れ字の意味や使い方の違い→「や」「かな」「けり」

①初旅や星の砕くる音に醒め → 宇宙の果てまで旅しているように感じられる。

②赤く見え青くも見える枯れ木かな → 枯れ木が赤くも青くも見える不思議な感覚。

③天空は音なかりけり山桜 → 「けり」により天空の無音が強調される。

(4)切れ字の置き方と役割

①「や」…主に上五か中七で、句の途中の切れを作る…(例)金剛の露ひとつぶや石の上

②「かな」…主に句の最後に置き、基本的に体言に接続する…(例)流れゆく大根の葉の早さかな

③「けり」…主に句の最後に置きます。時に中七に置かれることもある…(例)滝近く郵便局のありにけり

第2部 作品紹介・合評

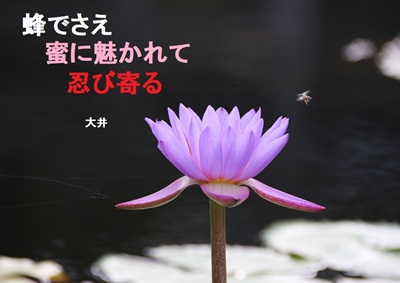

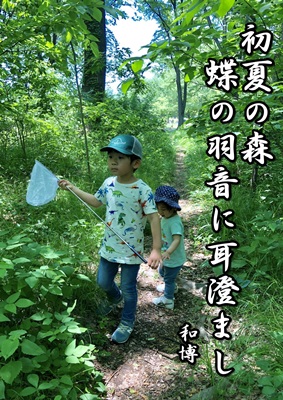

- 葉桜から新緑の季節への移り変わりと共に、つつじやバラなどが里山や庭先で咲き誇っています。そんな花々や青梅、夏蝶など、

初夏の風物・風景を詠んだ作品が多く寄せられました。

今回は13名が出席、16名の投句があり、写真の撮影テクニックや句作品の内容などについて活発な合評が行われました。

世話人代表 細江 徹 作成 長谷川孝

代表作品

今井信一

飯田 宏

井出英雄

細江 徹

志田統一

河島弘明

高橋秀信

薄 浩八

水野貞男

長谷川孝

岡本 寛

近藤哲啓

岸 敦夫

大井義信

後藤伸穂

湯浅和博