写真五七五 2025年 2 月例会

2025年 2 月 7 日 (参加者 14 名)

- 第1部 学習会;『中年からの俳句人生塾(※)』担当 河島 弘明 さん

- ***** 中年からの俳句のすすめ として、強く共感した出典本からの抜粋、要約 *****

[はじめに] 俳句は日本語の砦

俳句があるかぎり日本語は健在なり。五七五調三句体の表現形式最短定型の<土着の強さ>を痛感している。この形式は二十世紀でおしまいとまでおもっていた。その予想は見事に外れた。口語でも書かれるようになり、俳句はいっそう愛好者を得ている。

五・七・五は日本語の「土」の役割を果たしているのである。日常のなかであるていどまで使いこまれた日本語なら、最短定型に馴染む。つまり、この「土」に根を張ることができる。

「もの」と密着していない、つまり、確かな具体感をもたない日本語は弱い。

1章 俳句と遊ぶ <春夏秋冬・暮らしの一句>

1月 <毛髪考> 髭のびててっぺん薄き自然かな (無季)

2月 <酒止めようか> 酒止めようかどの本能と遊ぼうか (無季)

3月 <蛍烏賊> 銀行員等朝より蛍光す烏賊のごとく (春の季語:蛍烏賊)

4月 <長寿時代> 長生きの朧の中の目玉かな (春の季語:朧 おぼろ)

5月 <美濃の翡翠> 黒ずみしとろろを啜る初夏兼山 (夏の季語:初夏)

6月 <痛風> 痛風は青梅雨に棲む悪党なり (夏の季語:青梅雨)

7月 <おおかみ> おおかみに蛍が一つ付いていた (夏の季語:蛍)

8月 <爆心地> 湾曲し火傷し爆心地のマラソン (夏の季語:爆心地)

9月 <子規と漱石> 二階に漱石一階に子規秋の峰 (秋の季語:秋の峰)

10月 <人間も蛇も> 飯食えば蛇来て穴に入りけり (秋の季語:蛇穴に入り(る))

11月 <柿の実と白鳥> 僧といて柿の実と白鳥の話 (冬の季語:柿、白鳥)

12月 <空っ風> 北風(きた)をゆけばなけなしの髪ぼうぼうす (冬の季語:北風)

2章 人間にこだわる <人間のおもしろさをよむ句>

<元日熟睡> 山や野を歩き元日熟睡す [平畑静塔] (新年の季語:元日)

<消息もなく> 死ぬ山を目利きしておく時雨かな [小林一茶] (冬の季語:時雨)

3章 いのちをいたわる <生きものをうたう句>

<魚の目> 行く春や鳥啼き魚の目は涙 [松尾芭蕉] (春の季語:行く春)

<蟻> 旅人に蟻一匹や光堂 [松根東洋城] (夏の季語:蟻)

4章 自然を直に感じる <日本の風土・再発見の句>

<海市> 狐雨海市を見んと旅にあり [加藤三七子] (春の季語:海市)

<合歓の花> 象潟や雨に西施がねぶの花 [松尾芭蕉] (夏の季語:合歓の花)

[俳句人生塾ノート]

・中年からの俳句のすすめ

日本語の韻律の美しさが体で分かるようになり、自分の感性の深まりを承知するようになるということ。若い頃では分からなかった日本語との付き合いの楽しさ、といってもよい。

・季語について

季語がなければ俳句ではないと思い込んでいる人が多い。しかし季語にとらわれる必要はない。無季語を自由に使うことを躊躇ってはいけない。但し、その言葉は、含蓄の豊かさで季語に負けないものでないと十分ではない。そこが大事。

― 以 上 ―

- 第2部 作品紹介・合評、他

- 2月例会では、晩冬~新年~早春の景やクルーズ先での南国の旅情などを詠み上げた14名からの31作品に、7名の出席者(チョット少なく、寂しい)による多様な感想・意見が交わされました。

2006年から本同好会に参加され、その艶やかな作風と独特の口調とで会を盛り上げていただいた薄浩八さんが亡くなられました。会員一同、謹んでご冥福をお祈りいたします。世話人代表 細江 徹 作成 後藤 伸穂

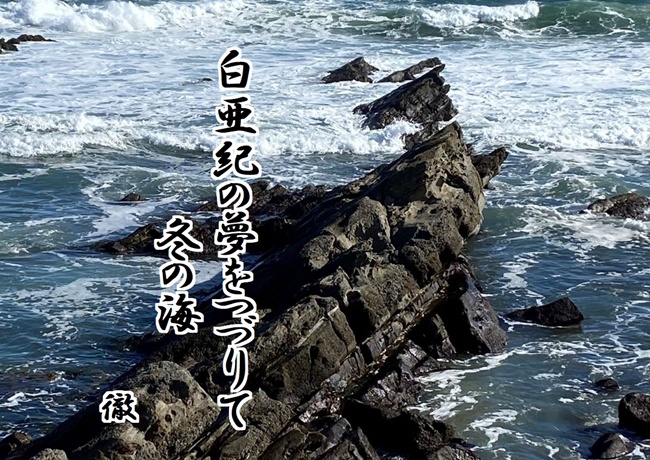

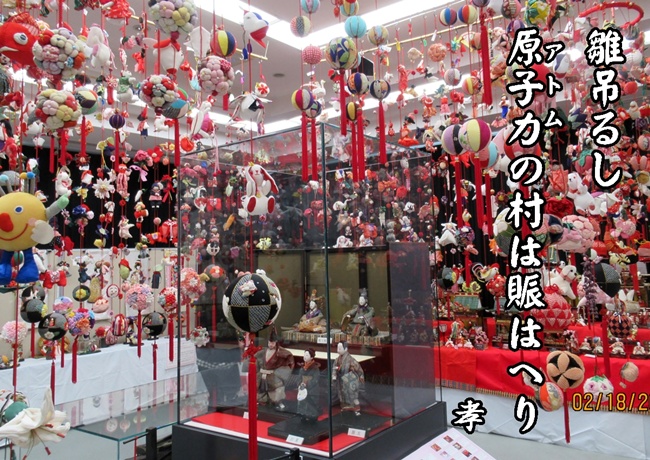

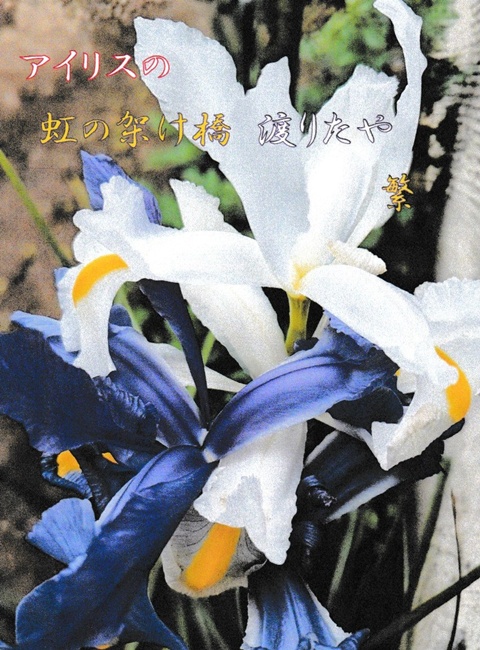

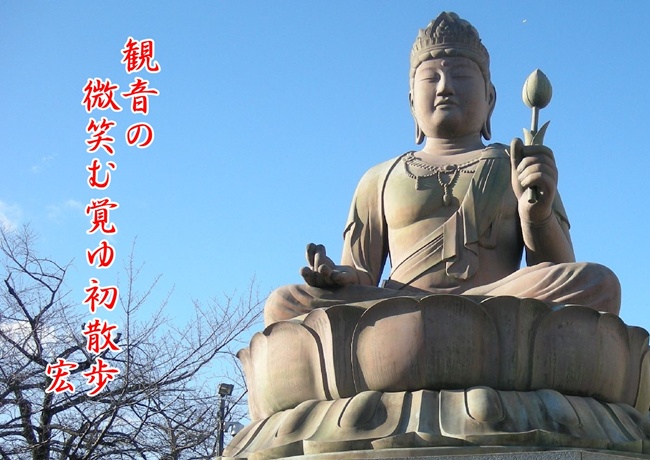

例会代表作品

高橋 秀信

河島 弘明

志田 統一

細江 徹

長谷川 孝

岡本 寛

加藤 浩二

山中 繁(アイリスの虹の架け橋渡りたや)

井出 英雄

飯田 宏

山極 時生 大井 義信

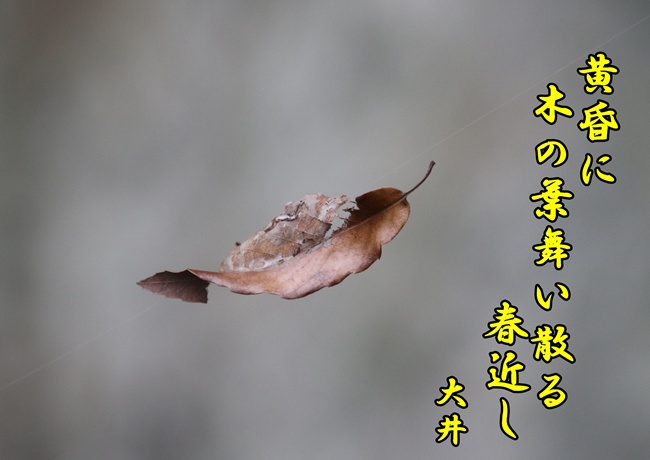

大井 義信

岸 敦夫

後藤 伸穂

(※) 金子 兜太 著 海竜社 2004.2.16 第1刷発行