写真五七五 2025年 3 月例会

2025年 3 月 7 日 (参加者 14 名)

- 第1部 学習会;『 今日から俳句(※)(その2);基本 と 実践 』担当 後藤 伸穂

- 俳句の基本、実践、応用について、(その1)に続き、上記の出典本の”基本編””実践編”より各1項を抜粋・要約

Ⅰ 基本編;季語と季節感以 上

季語は、ひとつひとつが季節を表す言葉です。例えば「春は気持ちの良い季節」というフレーズで、「季節」という言葉は不要。俳句は季節をうたう詩、それが大前提だからです。

季語の中にはよく考えると矛盾しているものがあります。夜が最も短いのは夏至の頃で、日が長いのは夏ですが、「日永(ひなが)」は春の季語。冬の後、日が長くなったことを実感する、そうした心理が「日永」という季語を支えています。

・永き日やあくびうつして別れ行く 夏目 漱石 (他一句 略)

同様に「夜長(よなが)」。夜が長いのは冬ですが、「夜長」は秋の季語になっています。夜遅くまで楽しむにふさわしい季節は、寒い冬ではなく秋であり、いつまでも起きて痛い秋の夜が「夜長」なのです。

・わが夜長妻の夜長の燈一つ 上村 占魚 (他一句 略)

「短夜(みじかよ)」と「明易(あけやす)し」という(夏の)季語、「短夜」は夜のほうに身を置いて、まだ夜が明けていない気分、一方「明易し」は、すでに東の空が明るくなってきていることを感じさせます。

季語は科学とは違います。それぞれが背負っている季節感を理解してください。

Ⅱ 実践編;語順を考える

「この句は散文的である」ということがあります。散文とはふつうの文章、俳句は短い文章ではなく、その違いをよく示すのが語順です。

倒置法を含め、語順を考えることは一句のポイントとなります。次の四つの例について、どのような語順にしたらもっとも効果的でしょうか。

・春寒し今もそのまま祖母の部屋 ;故人への想いが「春寒し」の季語に託されていますが、先に答を言ってしまっているように感じられます。 ⇒ 祖母の部屋今もそのまま春寒し

・冬日向ベビーカーの子よく笑ふ ;「冬日向」は、単に場所を示すだけでなく、一句全体を象徴させるために最後に置いた方が良い、また「よく笑ふ」を動作として描くと単調になるので・・・・

⇒ よく笑ふベビーカーの子冬日向

・教科書に大きく名前クロッカス ;季語「クロッカス」が、入学を待つ新一年生という明るい気分を伝えていますが、「名前」「クロッカス」と名詞が続くところが気になります。生き生きとした気分を伝えるためには・・・・ ⇒ 教科書に名前大きくクロッカス

(他一句 略)

- 第2部 作品紹介・合評、他

- ようやく春めいてきた中での3月例会では、その春を多様な視点から詠んだ14人からの32作品の紹介があり、7名の出席者による句評・感想が和やかに交わされました。また、次年度の例会をより活発に進めるべくいろいろな意見交換もなされ、今年度の例会活動を終えました。

(※) NHK俳句 今日から俳句 はじめの一歩から上達まで (片山由美子)NHK出版

世話人代表 細江 徹 作成 後藤 伸穂

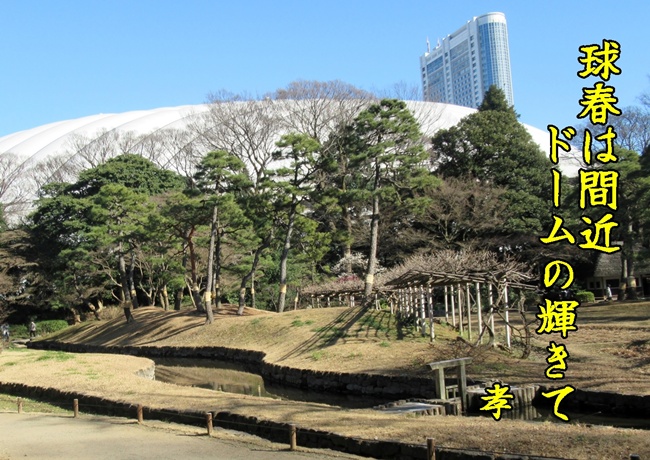

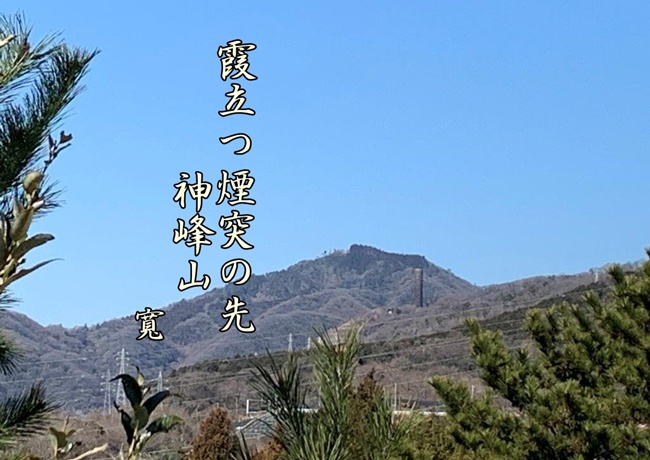

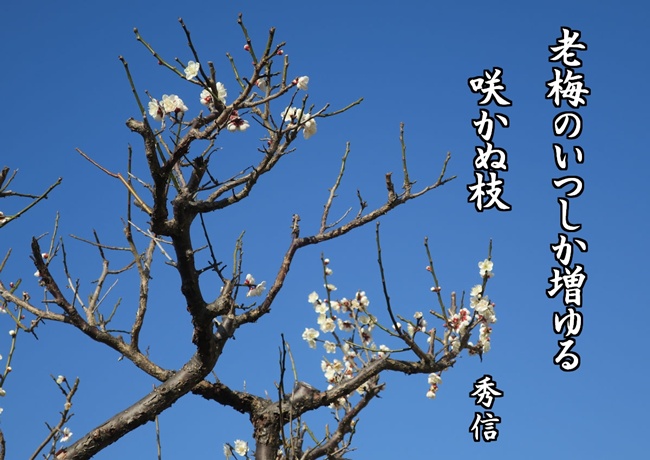

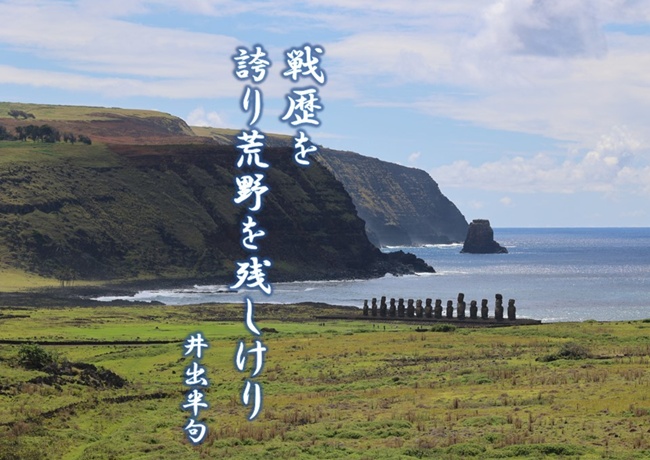

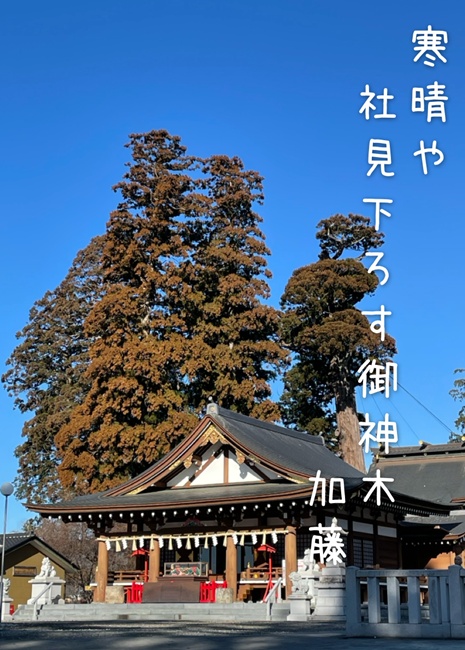

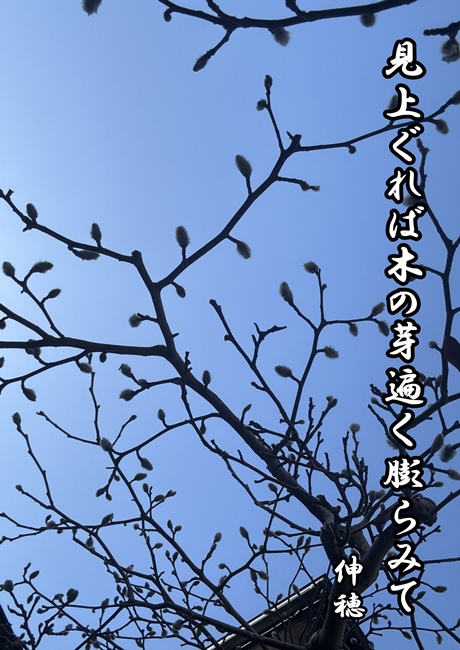

例会代表作品

長谷川 孝

岡本 寬

高橋 秀信

河島 弘明

細江 徹

志田 統一

飯田 宏

井出 英雄

山極 時生

大井 義信

廣木 平

岸 敦夫(探梅や先咲きの街人多し)

加藤 浩二

後藤 伸穂