写真五七五 2025年4月例会

2025年4月4日 (参加者 12 名)

- 第1部 学習会;「ことばの背後にひそむもの」担当 岡本 寬 さん

- ****** 俳句の”読み・観賞のアドバイス”として、上記の出典の中から 要約、説明 ******

俳句に馴染みのない人が俳句はむずかしい、何をいっているのか分からないというのは理解できる。俳句の読みの困難さは、偏にその短さに起因する。

初夢をさしさはりなきところまで 鷹羽狩行

次の句と比べてみよう。

初夢の扇をひろげしところまで 後藤夜半

こちらは見たのは(扇をひろげしところまで)で、その先は見られなかったのだ。どちらも(まで)で終わっているが、その先は同じではない。狩行の句も夜半の句同様「見し」が省かれているとしたら、この句の感興は薄れてしまう。こちらは(さしさはりなきところまで)は語ったという「語り」が隠されているのだ。だからこそ思わせぶりで読者を楽しませる句になっている。

こうしたことばを理解できるかどうかは一句の読みの決め手となる。

秋風や模様の違ふ皿二つ 原石鼎

秋風や魚のかたちの骨のこり 鷹羽狩行

この二句はどう鑑賞したらよいかを考えてみよう。

上五の季語は一句の場面設定を行い、時と場所などを暗に示す。季語の「秋風」の本意を考えれば、明るく楽しいという雰囲気ではないことが想像できる。「春風」の柔らかさとは対照的だ。秋風が吹き抜ける家の中ともなれば、わびしさを感じさせるかもしれない。そんな情景を想定したうえで以下に述べられていることを思い描けば鑑賞が成り立つだろう。

作品はいったん作者のもとを離れれば、どう読まれても何もいえない。オーソドックスな読みとして、作者自身に即して鑑賞するという方法がある。石鼎というひとはどんな俳人だったのかを調べ、この句は作者がどんな状況にある時に詠まれた句なのかを読み解くのである。それによって、なぜ模様の違う皿がそこにあるのか、作者はその皿に何をこめようとしたのかなどが鑑賞のポイントになってくるに違いない。作者の職業や家庭環境などを知っていればこその鑑賞ができる。

狩行の句は作者が何か思いをこめたというより、ことばでものを描写することで、絵画作品のような新たな世界を生み出しているのである。

以 上

- 第2部 作品紹介・合評

- 懐かしい囲炉裏、咲く花や浜辺の麗かな春の景に加え、カーニバルやビルに沈む古屋などなど、今月も多彩な27作品が集まりました。出席者は6名とチョット少なめでしたが、活発な句評・感想交換に続いて、今年度の例会の進め方などを確認して例会を終えました。

世話人代表 細江 徹 作成 後藤 伸穂

例会代表作品

志田 統一

細江 徹

高橋 秀信

長谷川 孝

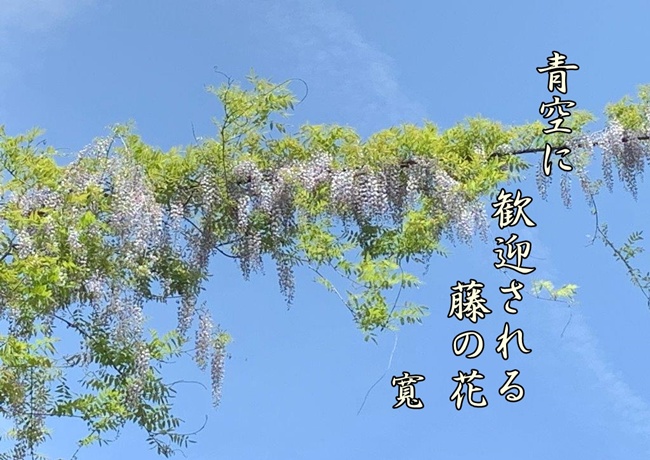

岡本 寬

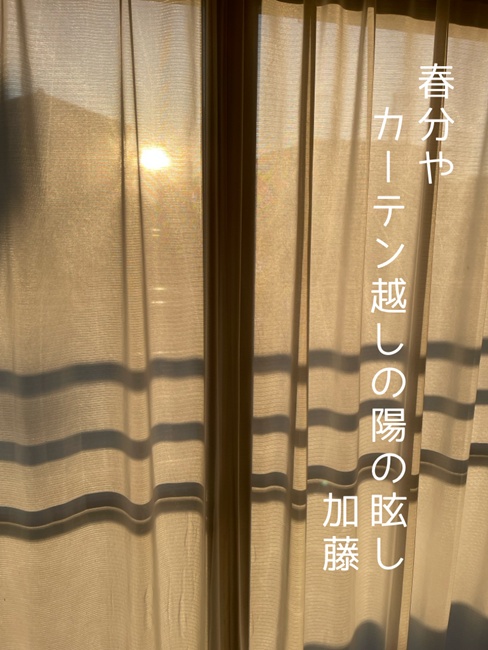

加藤 浩二

河島 弘明

井出 英雄

飯田 宏

山極 時生

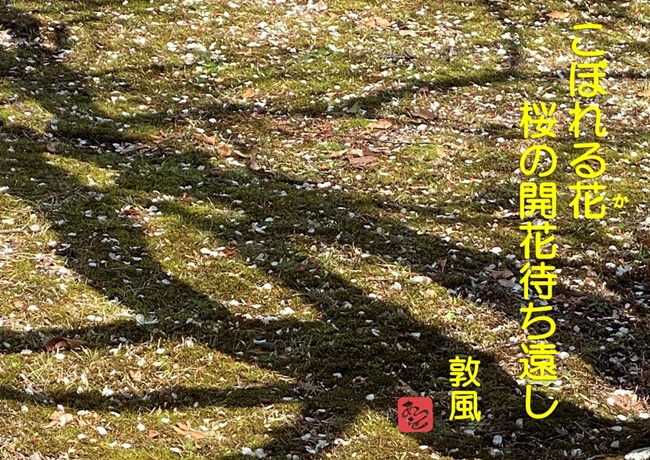

岸 敦夫(こぼれる花桜の開花待ち遠し)

後藤 伸穂

片山 由美子 『角川俳句 2024 6 (令和6年 6月号) 特集 「観賞という名の創作」より』