写真五七五 2025年 5 月例会

2025年 5 月 8 日 (参加者 14 名)

- 第1部 学習会;『「俳句読本」: 高浜 虚子 著 』(※)担当 志田 統一 さん

- **** 虚子の著書「俳句読本」に関連して、著者説明、刊行背景、内容のエッセンスを要約 ****

1.高浜虚子について以 上

(前略) 同郷の正岡子規に兄事する。定型、季題、花鳥諷詠、客観写生を墨守し、『ホトトギス』派の総帥として俳壇に大きな影響を及ぼし、多くの優れた俳人を輩出した。1959年逝去。文化勲章受章。

2.本書刊行の背景

(略)

3.高浜虚子の俳句論

俳句は花鳥諷詠詩であり西洋の抒情詩とは趣を異にしている。季題を通して感情を詠うものが俳句であり、作者の感情を内に深く蔵して詠むとき、表面には季題が描かれているが、裏面には作者の感情が潜んでいることが明白に看取される。

花鳥諷詠を通じて抱くようになる人生観は、松尾芭蕉の場合、仏教の影響が大きく、寂滅(煩悩の境地を離れること)の層を人生に見るといった傾向が多かった。与謝蕪村には飄逸風興(ひょういつふうきょう―世事を気にせず、明るく世間離れした趣があること)というような俳人には共通ともいうべき性質が多分にあった。この人生を興あるものと眺めたという傾向が強い。一方、小林一茶は決して人生を謳歌しなかった。人生に対して不平であったがつきつめた不平ではなく、中途で諧謔(かいぎゃく―しゃれ、ユーモア)に変化するといった腰の弱い不平家であった。

4.俳句史概観

(1)芭蕉以前 :連歌が俳句の方へ一歩踏み込んだ時期、室町時代~

連歌と異なって従来の格式を投げ捨て、平俗の言葉、洒落を駆使した滑稽諧謔

・月に柄をさしたらばよき団かな (宗鑑) 他2句

(2)芭蕉時代(元禄時代)

幽玄枯淡の俳調で正風を樹立、後世俳聖と仰がれ、多くの有名な弟子をそだてる。

・古池や蛙とびこむ水の音 (43歳の句) 他2句

・名月や畳の上に松の影 (其角:芭蕉の弟子)

(3)支麦時代

芭蕉没後、門弟たち(特に支考、麦林舎乙由など)は自説に確執し、芭蕉俗化に拍車をかけた。(支麦時代)

・羽二重の膝に倦きてや猫の恋 (支考)

(4)蕪村時代(天明時代)

芭蕉はしっかりと落ち着いて謹厳であったのに対して、蕪村は明るく朗らかで自由奔放である。

・菜の花や月は東に日は西に 他2句

(5)一茶時代

俳句界衰退の中で一茶が出て一種の境地を開拓、俗語を遣って、その人情的なことを巧みに現す。

・やれ打つな蠅は手をする足をする 他2句

(6)梅室、蒼きゅう時代(天保時代)

堕落、頽廃の時代。自然現象を鋭く観察せず、俗情を面白おかしく吟詠する手段に力を尽くしている。

・湯屋の嚊人見下して御慶かな (梅室) 他1句

(7)子規時代

俳句の復古を唱えて蕪村を蘇らせたが、蕪村の華麗闊達なものは欠けて、むしろ質実平淡なものが多い。

・長き夜や障子の外をともし行く 他2句

- 第2部 作品紹介・合評、他

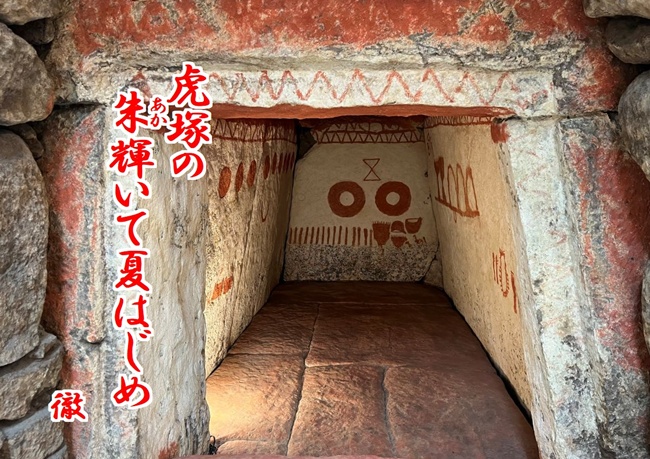

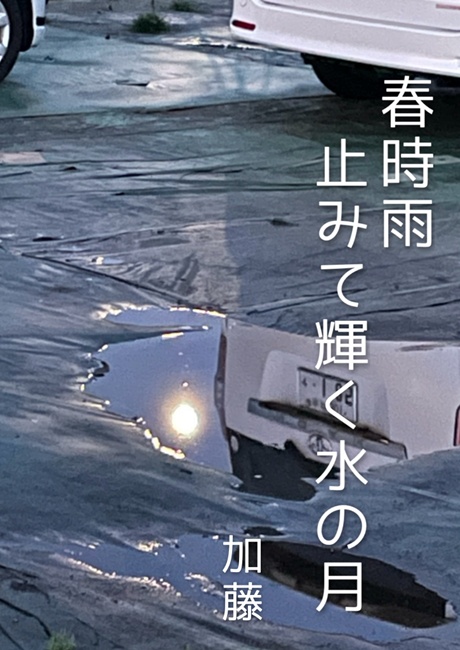

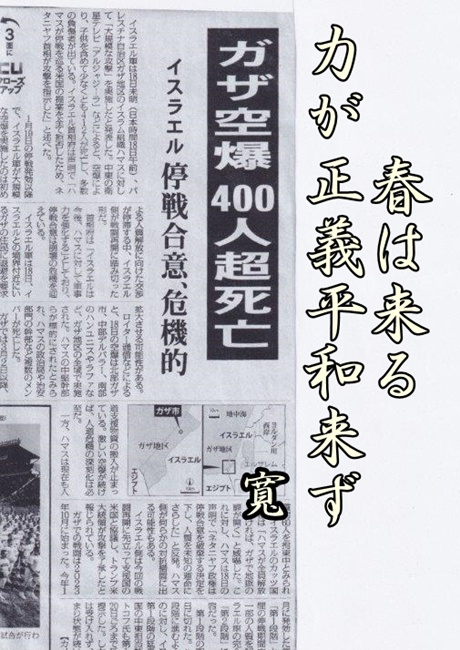

- 連休明けの五月例会では、行く春の桜、田植え後の里、野山の草花や若葉、雨上がりの街、きざす夏の景などを

それぞれの感性で詠んだ14名からの31作品に、9名の出席者による活発な感想、句評、意見が交わされました。

また、先月までの例会を遠隔投句で楽しませてくれた南半球クルーズ報告もあり、楽しい例会となりました。

(※) 初刊は日本評論社より 1935年10月刊

世話人代表 細江 徹 作成 後藤 伸穂

例会代表作品

高橋 秀信

志田 統一

井出 英雄

河島 弘明

細江 徹

長谷川 孝

加藤 浩二

岡本 寬

飯田 宏

岸 敦夫

山極 時生

廣木 平

大井 義信

後藤 伸穂