写真五七五 2025年9月例会

2025年 9 月 5 日 (参加者 15 名)

- 第1部 学習会;『 俳句に学ぶ言葉の奥深さ 』担当 河島 弘明 さん

- **** 上記出典本の 第1章 基礎をおろそかにしない ー俳句に学ぶ言葉の奥深さー から抜粋 ****

俳句は五七五のリズムが基本。俳句を奥深い味わいにしているのは「切れ」。俳句は言葉そのものを味わう読書。

1.五七五という俳句の型

伝統的に受け継がれてきた俳句の型を身につけると、俳句らしい格調のある句に。

<名人の推敲例 久保田万次郎の場合>

「推敲前」 帯ときていでしつかれや蛍かご 「推敲後」 帯ときてつかれいでたる蛍かな

「蛍かご」から三音の季語「蛍」に型を変えて幻想性を出し、「かな」の切れ字で締めくくる伝統的な型。

この型では、中七は用言の連体形にするのが基本。

<添削例>

「原句」 秋桜義母の遺した桐箪笥 「添削例」 コスモスや義母の遺しし桐箪笥

上五と下五が共に五音の名詞のため、中七がどちらに掛かるのかわかりづらい。上五は「コスモスや」、

「遺した」は「遺しし」の文語に。「桐箪笥」の古めかしさを出すためにも文語が生きる。 他一例 略

2.助詞の選び方

助詞を一つ変えるだけで、句の味わいががらりと変わることがあります。

<名人の添削例 飯田蛇笏の場合>

「添削前」 秋晴れや火口へ落つる砂の音 「添削後」 秋晴れや火口を落つる砂の音

『へ』では淡々とした描写、『を』となると、一句の迫力がぐんと深まる。 他二例 略

3.切れを大切に

俳句の初歩であり、奥儀でもある「切れ」。意味の切れ目をつくることは、重要です。

<名人の添削例 石田波郷の場合>

「添削前」 喪の家に喪に服さざる桃が咲く 「添削後」 喪の家にふぶきて白し雪柳

ふたつのものの関係性を説明したり、理屈を結び付けたりしないで、それぞれ分けて表現することを意識。

他二例 略

4.説明をしない

マイナスの評価である「説明的」「散文的」。韻文である俳句は、歯切れよく、十七音の堂々と屹立した、

風格のあるたたずまいを目指したいところ。

<名人の添削例 高浜虚子の場合>

「添削前」 藤筵敷きて加賀ぶり夏座敷 「添削後」 藤筵なども加賀ぶり夏座敷

「藤筵敷きて加賀ぶり」は事実報告。「藤筵なども加賀ぶり」と言ったことで、さまざまなものも「加賀

ぶり」であるという広がりのある表現に。状況の説明よりも、あるものを出してその背景を感じさせた句

のほうがよい。 他二例 略

以 上

- 第2部 作品紹介・合評

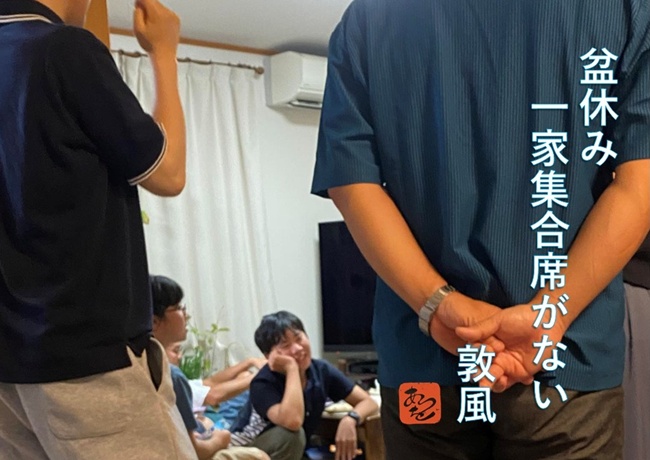

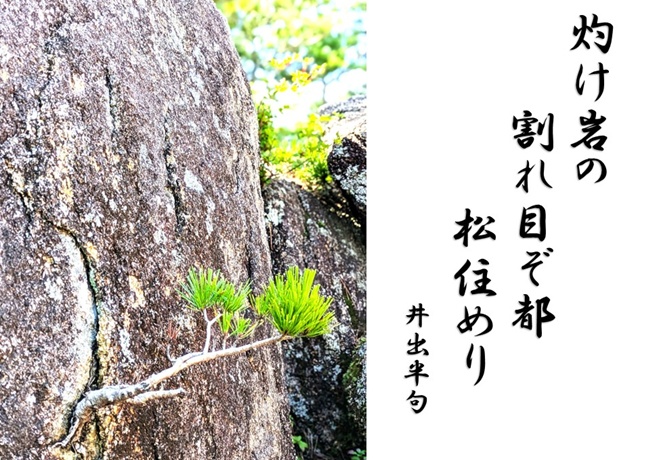

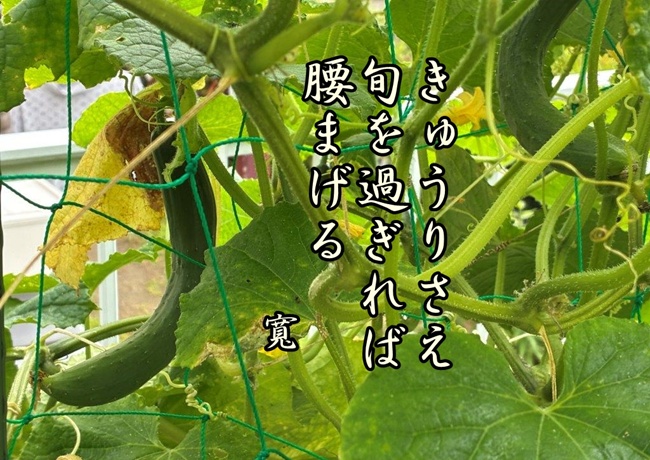

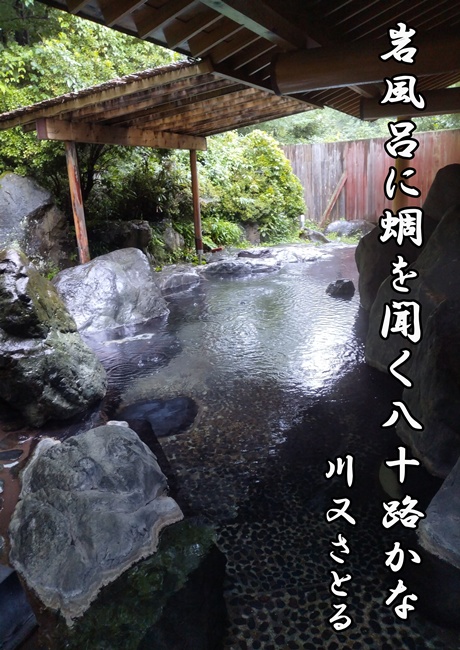

- 台風接近の報に開催が危ぶまれた9月例会でしたが、10名が集いました。盆休み、蝉の鳴き声、夏祭りといった盛夏~晩夏~初秋のふとした題材を巧みに詠み込んだ趣きのある14名からの33作品に、笑いも交えてのさまざまな句評、感想、意見が、強く降り出した雨を忘れて飛び交った例会でした。

世話人代表 細江 徹 作成 後藤 伸穂

例会代表作品

山極 時生

岸 敦夫

井出 英雄

長谷川 孝

河島 弘明

志田 統一(青空を運び入れたり秋の風)

高橋 秀信

岡本 寛

細江 徹

飯田 宏(夏祭り子供も粧し主役たり)

加藤 浩二

川又 諭

廣木 平(ジュータンのようなデザイン池の草)

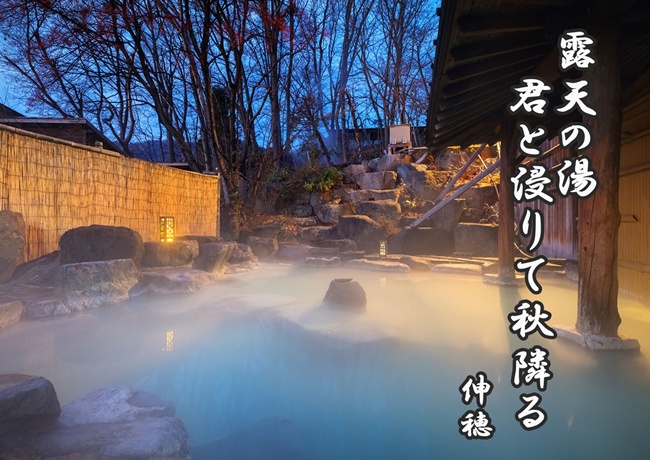

後藤 伸穂

出典; 添削でつかむ! 俳句の極意 7つのメソッドで力がつく: 高橋克弘 著(NHK出版)